교표의 등장

교표(校標)는 학교를 상징하는 무늬를 새긴 휘장이다. 학교의 교육철학과 같은 추상적인 개념을 함축적으로 표현하고, 차별성으로 다른 학교와 구분시키며, 학생의 소속감과 정체성을 형성하기 위해 시각물로 만들어 제작한다.

교표는 학교를 상징하는 깃발인 교기(校旗)에 표현되고, 국기 게양대에 태극기, 교육청 깃발과 같이 자리 잡으며, 교복에 학교 배지나 단추 모양, 체육복 등에 적용되기도 한다.

교표(校標)는 학교를 상징하는 무늬를 새긴 휘장이다. 학교의 교육철학과 같은 추상적인 개념을 함축적으로 표현하고, 차별성으로 다른 학교와 구분시키며, 학생의 소속감과 정체성을 형성하기 위해 시각물로 만들어 제작한다.

교표는 학교를 상징하는 깃발인 교기(校旗)에 표현되고, 국기 게양대에 태극기, 교육청 깃발과 같이 자리 잡으며, 교복에 학교 배지나 단추 모양, 체육복 등에 적용되기도 한다.

<언양초등학교 교표, 일산중학교 교기, 함월고 교기>

근대학교는 1885년 배재학당을 시작으로, 1905년 이후 교육구국운동으로 2,300여 개로 확대되었다. 1894년 갑오개혁으로 과거제가 폐지된 이후, 학교에 다니는 학생은 교복과 교모를 착용함으로 근대지식의 습득자이자 엘리트인 권위를 부여했다.

1911년 전국의 보통학교 수는 306개교에 불과했고, 고등보통학교는 1922년에 관립 11개, 공립 2개, 사립 8개로 총 21개에 불과하였다. 1914년 공립보통학교 1학년 아동의 평균연령은 10~13세였다. 1910년대에 울산지역에는 공립학교로 언양공립보통학교와 울산공립보통학교, 사립학교로는 병영의 일신학교와 남목의 개운학교가 있었다.

근대학교 초기에는 비용적인 측면에서 교복을 입기 쉽지 않았다. 양복지인 라사는 수입원단이었으며, 서양복식을 제작할 수 있는 기술자가 많지 않았기 때문에 교복 제작비는 높을 수밖에 없었다. 초기에는 두루마기 복장에 교모를 착용하였다. 학칙상 학교별 모자의 형태에는 큰 차이가 없었고, 같은 학교 학생들 사이에도 모자의 세부 형태가 조금씩 달랐지만, 이들을 통일한 것은 모표(모자에 붙이는 표지)였다.

교표의 모양

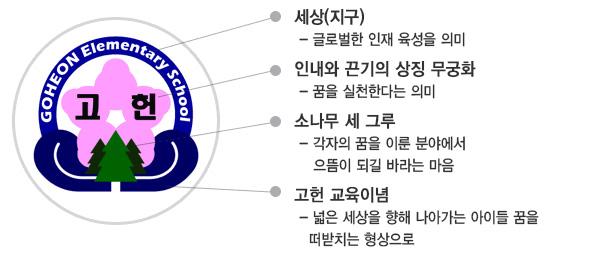

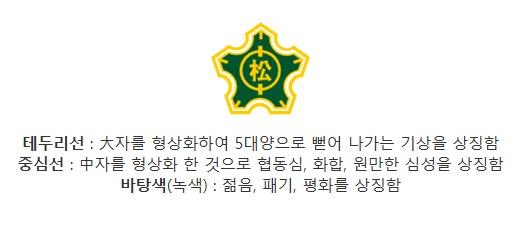

교표에는 학교 위치와 이름, 지역사회의 특징, 교화나 교목, 학교가 추구하는 교육 이상 및 목표 등이 다양하게 포함된다. 우리나라 교표에 가장 많이 사용되는 문양은 문자이다. 문자가 중심이 되고 이미지가 그 주변을 받치거나 장식하는 도안, 문자의 이미지가 동등한 위상으로 공존하는 도안, 문자가 이미지화되어 하나의 그림처럼 보이는 도안 등 다양하게 존재한다.

초창기에는 교표의 문자로 한자가 사용되었고, 선교사들이 세운 일부 학교에서는 알파벳이 사용되었다. 광복 이후 한글을 사용하는 도상이 점차 늘어났고, 1962년 한글 전용화 정책으로 한자가 한글로 바뀌었고, 1970년대 이후로는 한글과 알파벳이 같이 사용되었다. 다음은 문자가 도형화된 현재 사용되고 있는 울산의 교표 중 일부이다.

문자 다음으로 많이 사용된 문양은 무궁화와 월계관이다. 1896년 11월 독립문 정초식이 끝난 후 단합대회에서 스코틀랜드 민요 「올드 랭 사인 Auil Lang Syne」 곡조에 맞추어 안창호가 “무궁화 삼천리 화려강산, 조선사람 조선으로 길이 보전하세”라는 「무궁화 노래」를 선보였다. 「무궁화 노래」는 애국창가운동으로 입에서 입으로 독립운동 차원에서 확산되었다.

대한제국의 국가 문장은 오얏꽃(배꽃)이었지만, 무궁화가 나라꽃으로 인식되면서 교표 문장에도 많이 쓰였다. 1937년 일제는 태극 문양이나 무궁화 도상을 강제로 바꾸게 했고, 이때 변경되었다가 광복 이후 다시 무궁화 잎으로 변경한 학교도 있다.

월계수, 특히 잎을 엮은 관의 형태인 월계관은 유럽의 전통 도식으로 동아시아에서는 발견되지 않던 도상이다. 월계관은 아폴로신의 승리・평화・정화・점술의 상징이자 전투와 경기 승리자에게 주어지는 명예로운 관이다. 월계수 잎을 중심으로 한 도상의 형태와 이를 응용한 형태는 현재까지도 자주 발견되는 교표의 형태이다.

무궁화 이외에도 교화인 백합을 소재로 사용한 울산여자고등학교와 백합초등학교, 매화를 교표 도상으로 활용한 강동고등학교・화암중학교・매곡고등학교・매곡초등학교, 동백꽃을 주요 소재로 한 온산초등학교・동백초등학교・호연초등학교가 있다.

동물 문양을 교표에 활용한 학교도 있다. 이름에서 유래하여 회귀성을 상징하는 제비를 활용한 강남초등학교, 학교 이름에 용(龍)이 있어 용의 상징을 교표에 넣은 무룡중학교와 무룡고등학교, 학(鶴)을 상징동물로 활용한 학성여자중학교・학성중학교・학성고등학교・학성여자고등학교가 있다.

성신고등학교는 천마, 미포초등학교와 방어진고등학교는 갈매기의 비상, 호계초등학교와 메아리학교는 호랑이의 기백을 담아 교표를 작성했다.

성신고등학교는 천마, 미포초등학교와 방어진고등학교는 갈매기의 비상, 호계초등학교와 메아리학교는 호랑이의 기백을 담아 교표를 작성했다.

지역의 특징이나 학교 성격과 관련한 교표도 눈에 뛴다. 3∙1운동의 발생지가 학교인 병영초등학교는 교표에 횃불을 올렸고, 남목초등학교는 남목의 지명과 지역 산물인 자수정을 형상화하여 보석같이 귀한 사람이 되기를 바라는 교표를 제작하였다.

울산과 스포츠과학을 상징하여 ‘U’와 ‘S’를 세 번 반복한 울산스포츠과학중・고등학교, 공업도시 울산을 상징하는 톱니바퀴가 들어간 대현초등학교・울산공업고등학교・장생포초등학교・울산중앙여자고등학교・울산기술공업고등학교도 있다.

병영초등학교는 사립일신학교가 1919년 학성공립보통학교로, 1947년 병영국민학교로 바뀌었다. 울산 최초의 중등학교인 현재 울산공업고등학교는 1937년 울산공립농업학교(5년제 갑종)으로 개교하였다. 농업고등학교→농림고등학교→실업고등학교→농공고등학교를 거쳐 1972년에 현재의 울산공업고등학교로 교명을 변경한 것이다. 이처럼 교명의 변화를 경험하는 과정에서 교표의 변화를 경험하는 학교도 있다.

울산과 스포츠과학을 상징하여 ‘U’와 ‘S’를 세 번 반복한 울산스포츠과학중・고등학교, 공업도시 울산을 상징하는 톱니바퀴가 들어간 대현초등학교・울산공업고등학교・장생포초등학교・울산중앙여자고등학교・울산기술공업고등학교도 있다.

병영초등학교는 사립일신학교가 1919년 학성공립보통학교로, 1947년 병영국민학교로 바뀌었다. 울산 최초의 중등학교인 현재 울산공업고등학교는 1937년 울산공립농업학교(5년제 갑종)으로 개교하였다. 농업고등학교→농림고등학교→실업고등학교→농공고등학교를 거쳐 1972년에 현재의 울산공업고등학교로 교명을 변경한 것이다. 이처럼 교명의 변화를 경험하는 과정에서 교표의 변화를 경험하는 학교도 있다.

1983년 교복 자율화가 되기 전까지 중・고등학교 학생들이 입는 옷으로 교복・체육복・교련복이 있었다. 교복은 동복・춘추복・하복으로 구분되었고, 하복의 경우 학교마다 차이가 있었지만, 동복은 남학생의 경우 츠메에리 또는 카쿠란이라고도 하는 스탠드카라형 서양식 교복을 입었다. 여학생은 세일러복으로 거의 모양이 같았다. 남학생들은 목이 위치한 카라 부분에 교표와 학년을 구분하는 배지를 착용하였다.

1990년대 중반 중등학교에 다시 교복이 도입되었다. 새롭게 채택한 교복은 예전 형태와는 달랐다. 민족사관고등학교나 진주 삼현여자고등학교에서는 한복 교복이 등장했고, 정장형 외투에 바지나 치마, 조끼, 넥타이, 와이셔츠 등을 갖추었지만, 각 학교별 교복 디자인이 달라서, 교복 형태만 봐도 학교를 구분할 수 있었다. 교표는 달기도 했지만 아예 동복이나 조끼에 부착하거나 자수로 새기는 경향도 생겼다.

교복 자율화와 재등장이라는 교육계의 변화를 반영하듯, 1990년대 중반 이후 교표의 모양과 형태도 다양해졌다. 경쟁에서의 승리를 상징하는 용맹한 동물을 표현하거나, 창・방패・표창와 같은 무기로 강렬한 추진력을 추구하던 문양서 벗어나 교육이 궁극적으로 추구하는 인간형에 주목하거나, 또는 다양함과 웃는 얼굴, 학교의 설립 목적에 맞는 특성을 표현하는 이미지들이 등장하였다.

영상분야를 삼원색으로, 현실 직시를 눈문양으로 표현하며 미래를 계획하는 글로벌한 인재로서의 이상을 교표에 담은 애니원고등학교, 7가지 색상으로 자기만의 개성과 색깔을 가지고 스스로 빛나는 고운 공동체를 만들어 가자는 고운중학교, 서로 사랑하며 살자는 꿈을 교표에 실은 울산행복학교, 각자의 꿈을 활짝 핀 매화꽃으로 표현한 매곡고등학교의 교표는 독특하면서도 이전과는 다른 이미지를 전달한다.

|

<참고문헌> 목수현, 「일제강점기 국가 상징 시각물의 위상 변천 –애국의 아이콘에서 상표까지」 『한국근현대미술사학』 제27집, 2014.

윤병화, 「영월지역 학교 상징물 연구」 『아시아강원민속』 36, 2021. 정선아, 「한국 근대기 교표디자인의 기원과 기능」 『한국근현대미술사학』 제28집, 2014. 최공호, 「한국 근대 문양의 시각문화적 성격 : 상징의 변화과정」 『한국근현대미술사학』 10, 2002. 홍수연, 「근현대 학교 상징 도안의 유형 연구」 , 연세대학교 석사학위논문, 2020. 홍수연, 「식민지기 학생의 신분화와 상징-1920~30년대 ‘고등보통학교’교복의 신분표현」 『학림』 52, 2023. |