19810615 당신의 6월 편지, 내 칭찬을 낭독하려니 좀 쑥쓰러워

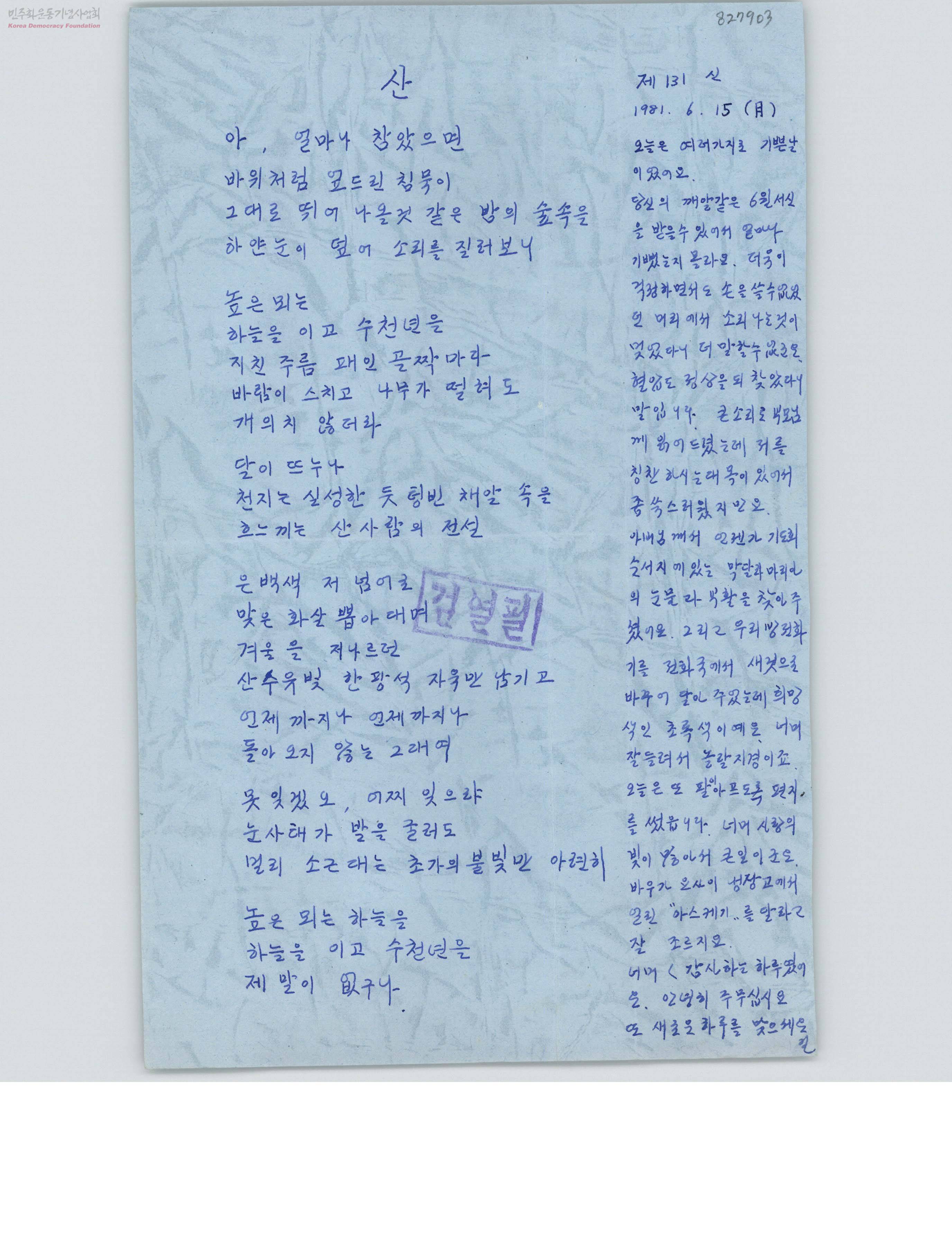

제131신 1981. 6. 15(월)

오늘은 여러가지로 기쁜날이었어요. 당신의 꺠알같은 6월 서신을 받을 수 있어서 얼마나 기뻤는지 몰라요. 더욱이 걱정하면서도 손을 쓸 수 없었던 머리에서 소리나는 것이 멎었다니 더 말할 수 없군요. 혈압도 정상을 되찾았다니 말입니다. 큰소리로 부모님께 읽어드렸는데 저를 칭찬하시는 대목이 있어서 좀 쑥스러웠지만요. 아버님께서 언젠가 기도회 순서지에 있는 막달라마리아의 눈물과 부활을 찾아 주셨어요. 그리고 우리방 전화기를 전화국에서 새 것으로 바꾸어 달아 주었는데 희망색인 초록색이예요. 너머 잘 들려서 놀랄지경이죠. 오늘은 또 팔이 아프도록 편지를 썼읍니다. 너머 사랑의 빚이 많아서 큰일이군요. 바우가 요사이 냉장고에서 얼린 "아스케키"를 달라고 잘 조르지요. 너머 너머 감사하는 하루였어요. 안녕히 주무십시요. 또 새로운 하루를 맞으세요

길

[시 필사 <산>]

산

아, 얼마나 참았으면

바위처럼 엎드린 침묵이

그대로 뛰어 나올것 같은 밤의 숲속을

하얀눈이 덮어 소리를 질러보니

높은 뫼는

하늘을 이고 수천년을

지친 주름 패인 골짝마다

바람이 스치고 나무가 떨려도

개의치 않더라

달이 뜨누나

천지는 실성한 듯 텅빈 채알 속을

흐느끼는 산 사람의 전설

은 백색 저 넘어로

맞은 화살 뽑아대며

겨울을 저나르던

산수유빛 한팡석 자욱만 남기고

언제까지나 언제까지나

돌아 오지 않는 그대여

못 잊겠오, 어찌 잊으랴

눈사태가 발을 굴려도

멀리 소근대는 초가의 불빛만 아련히

높은 뫼는 하늘을

하늘을 이고 수천년을

제 말이 없구나.