월간 문익환_<아카데미 칼럼>

2강 코리안 디아스포라(박동찬) (2025년 7월호)

재외동포와 탈분단의 창조적 접점 찾기

박동찬 경계인의몫소리연구소 소장식민지시기 일본으로 건너가 그곳에 정주한 재일조선인은 발화(소리내어 말하기) 가운데 조선말, 조선 사람, 조선학교, 조선 민족 등 ‘조선’이란 표현을 애용한다. ‘조선민주주의인민공화국과’의 분립으로 한국에서는 부정적 용어로 읽힌 지 오래지만, 사실 그들이 으레 자랑스럽게 말하는 ‘조선’은 북녘땅이 아닌 분단되기 이전의 조선(한)반도나 앞으로 다시 하나 될 조국을 상정하고 있다. 회억과 전망이 교차하는 상상의 고향이다. 서경식 선생 말마따나 “조선이 ‘둘’로 분단된 후에도 재일조선인은 ‘하나’였고, 지리적인 군사경계선이 없는 분단되지 않은 사람들이다.”

‘우스꽝’ 억양으로 중국동포 희화화

그동안 한국 미디어는 ‘우스꽝스러운’ 억양 모방을 통해 중국동포(조선족)를 희화화의 대상으로 삼아왔다. 이러한 재현의 문제성은 차치하고, 중국동포를 한 가지 방언만을 사용하는 획일적 집단으로 상정하는 데서 사유의 빈궁도 고스란히 드러난다. 압록강과 두만강을 넘어 만주로 간 유민 중에는 조선팔도 출신이 골고루 망라되었는데, 이들은 출신지별로 집단촌을 형성해 살아갔다. 하여 조선족은 경상도, 전라도, 함경도, 평안도, 충청도 등 한반도 전역의 말씨와 전통을 대대로 대물림해 왔다. 한마디로 중국동포는 언어적으로, 또 문화적으로 ‘분단되지 않은 공동체’였다.재외동포의 역사는 남과 북 사이 어느 한쪽과 독점적으로 혹은 배타적으로 교류해 온 역사가 아니다. 남북의 길항을 안타까워하는 한편 그것을 극복하기 위한 통섭적 사고를 끊임없이 강구해 왔다. 그리고 오늘날 세계에 산재한 코리안 디아스포라는 휴전선의 속박을 받지 않고 남북을 자유롭게 출입·왕래할 수 있는 조건을 갖추고 있다. 남과 북 양쪽 모두와 교류해보고, 교류하고 있는 경험 중에 배태된 것은 남북을 아우르기도 하고, 뛰어넘기도 하는 제3의 시선이다.

그러나 재외동포를 지렛대로 활용하기 이전에 한국 사회가 먼저 거쳐야 할 시험대가 있다. 자본의 물결에 떠밀려 한국으로 귀환한 중국동포는 서울 대림동을 비롯해 곳곳에 뿌리내린 채 살아가고 있다. 그 수는 무려 80만 명에 달한다. 그리고 수만 명을 헤아리는 고려인 동포와 북향민까지. 그들의 한국 정착은 쉽지 않다. ‘먼저 온 통일’에 대한 차별과 배제를 묵과하며 더 큰 통일을 말하는 것은 분명 이율배반적이다.

한국사회, 왜곡된 편견과 결별해야

재외동포 정체성 자체에는 상당한 가변성과 유동성을 내포하고 있다. 국가의 틀에 포섭된 ‘동화된 국민’으로서의 삶을 영위할 수도 있고, 반대로 남과 북의 화해와 동아시아의 평화를 매개하는 세계시민으로 역할할 수도 있다. 이러한 반전(反轉)에 가까운 변화는 당사자들의 상상력과 더불어 한국 사회의 과감한 인식 전환을 요청하고 있다. 한국 사회가 왜곡된 이해와 편견으로부터 결별할 때 재외동포 공동체는 비로소 종속변수에서 벗어나 매개변수 나아가 독립변수로 자리매김할 힘과 용기를 얻게 된다.

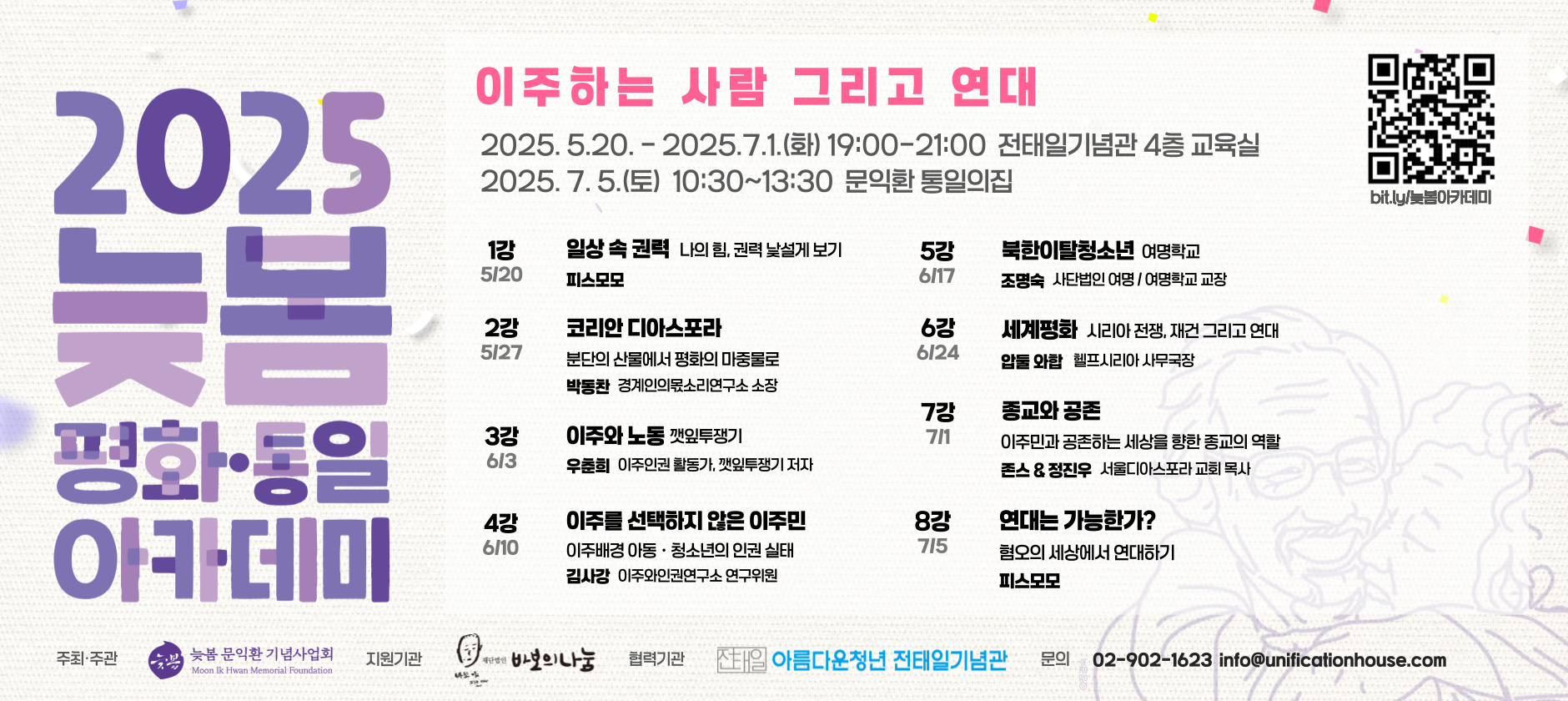

◇지난 5월 27일 전태일기념관에서 열린 2025 늦봄 평화·통일 아카데미에서 박동찬 소장이 코리안 디아스포라를 주제로 강연하고 있다.

<글: 박동찬(朴東燦)>

중국 선양(瀋陽) 태생 동포 5세, 이주 인권 연구활동가. 서울대학교 대학원에서 사회학을 공부하는 한편, <경계인의몫소리연구소>를 통하여 이주민·디아스포라와 더불어 살아가는 데 필요한 평등과 환대의 가치를 전파하고 있다.

🌻2025 늦봄 평화·통일 아카데미 칼럼🌻

▶️ 시작하며_모두는 모두로부터 평화를 배운다/ 피스모모 문아영 대표

▶️ 1강_일상 속 권력/ 피스모모 가지

▶️ 2강_코리안 디아스포라/ 박동찬 경계인의몫소리연구소 소장

▶️ 시작하며_모두는 모두로부터 평화를 배운다/ 피스모모 문아영 대표

▶️ 1강_일상 속 권력/ 피스모모 가지

▶️ 2강_코리안 디아스포라/ 박동찬 경계인의몫소리연구소 소장