월간 문익환_12월 <통일꾼 늦봄>

🈷️ 기록으로 본 늦봄과 통일

남겨진 모든 것은 ‘통일’로 통했다

가옥 이름부터 ‘통일의 집’…아카이브엔 온통 ‘통일 천지’

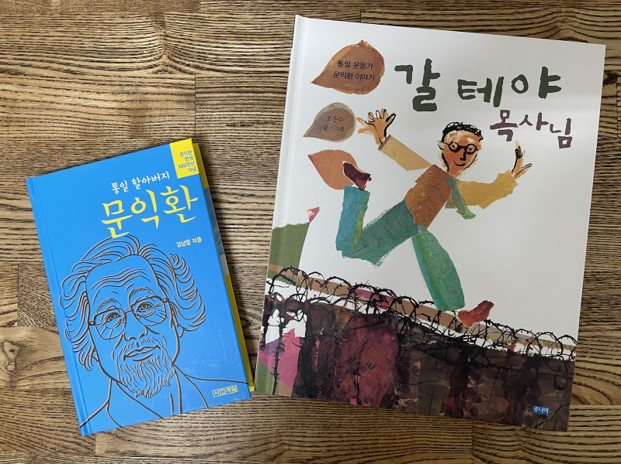

◇ 어린이 도서 『통일 할아버지 문익환』과 『갈테야 목사님』

문익환 목사는 ‘통일 할아버지’라는 별명이 있다. 방북과 ‘통일맞이칠천만겨레모임’ 운동 제창 등 생애 후반부의 활동이 강렬한 인상을 남겼기 때문일 것이다. 하물며 그가 생전에 거주했던 가옥의 이름은 어떤가? 무려 ‘통일의 집’이다(서울시 미래유산 2013-098). 문익환 목사 작고 후 아내 박용길 장로가 집을 공개하기로 마음먹고 손수 현판을 쓸 때 달리 어떤 이름이 있었을까. 1999년 출간한 『문익환 전집』(총 12권)에서도 통일 주제는 세 권에 걸쳐 엮을 정도로 가장 많은 분량을 차지한다. 문익환 목사와 떼려야 뗄 수 없는 ‘통일’, 그 관련 기록으로는 어떤 것이 남아 있는지 아카이브를 탐색한다.

2019년 <통일은 다 됐어> 특별전

▲방북 30주년 전시 기록2019년에는 통일의 집에서 전시 <통일은 다 됐어>가 열렸다. 방북 30주년 및 서거 25주년을 기념하는 특별전시회로 방북 관련 기록을 주로 선보였다. 주요 기록물로는 9개 조항의 합의를 이끌어낸 ‘4.2 공동선언문’과 김일성 주석이 선물해 복원 과정을 거친 ‘자개병풍’이다. 1990년 8월 15일에는 북한 최고인민회의가 조국통일상을 문익환 목사에게 수여하고 문익환 목사의 초상화로 기념우표를 만들었는데 우표 도안에서 색다르게 표현된 문익환 목사의 모습을 발견하는 묘미가 있다.

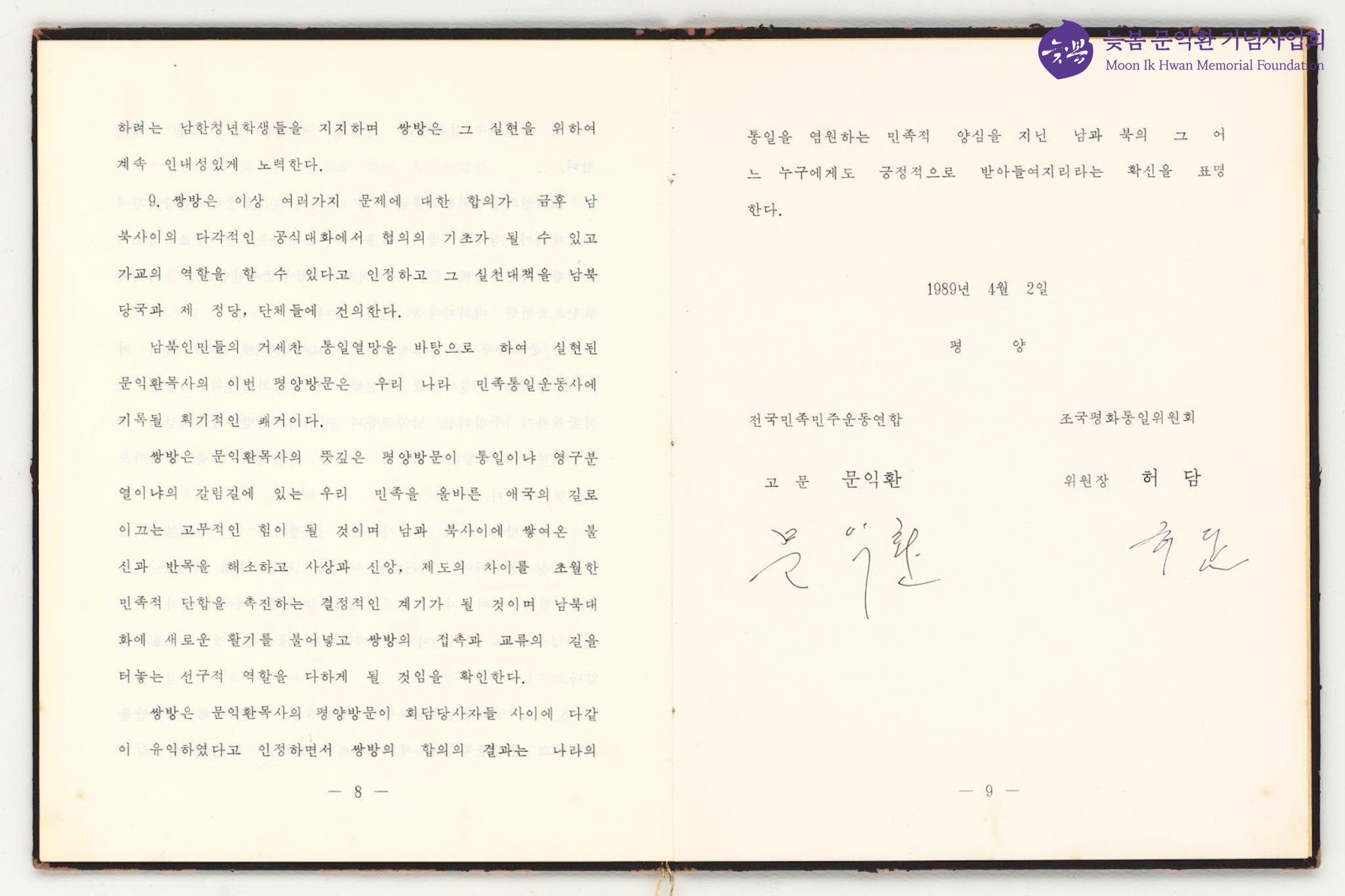

◇ 전국민족민주운동연합 문익환 고문 조국평화통일위원회 허담 위원장의 서명이 있는 4.2 공동선언문(1989)

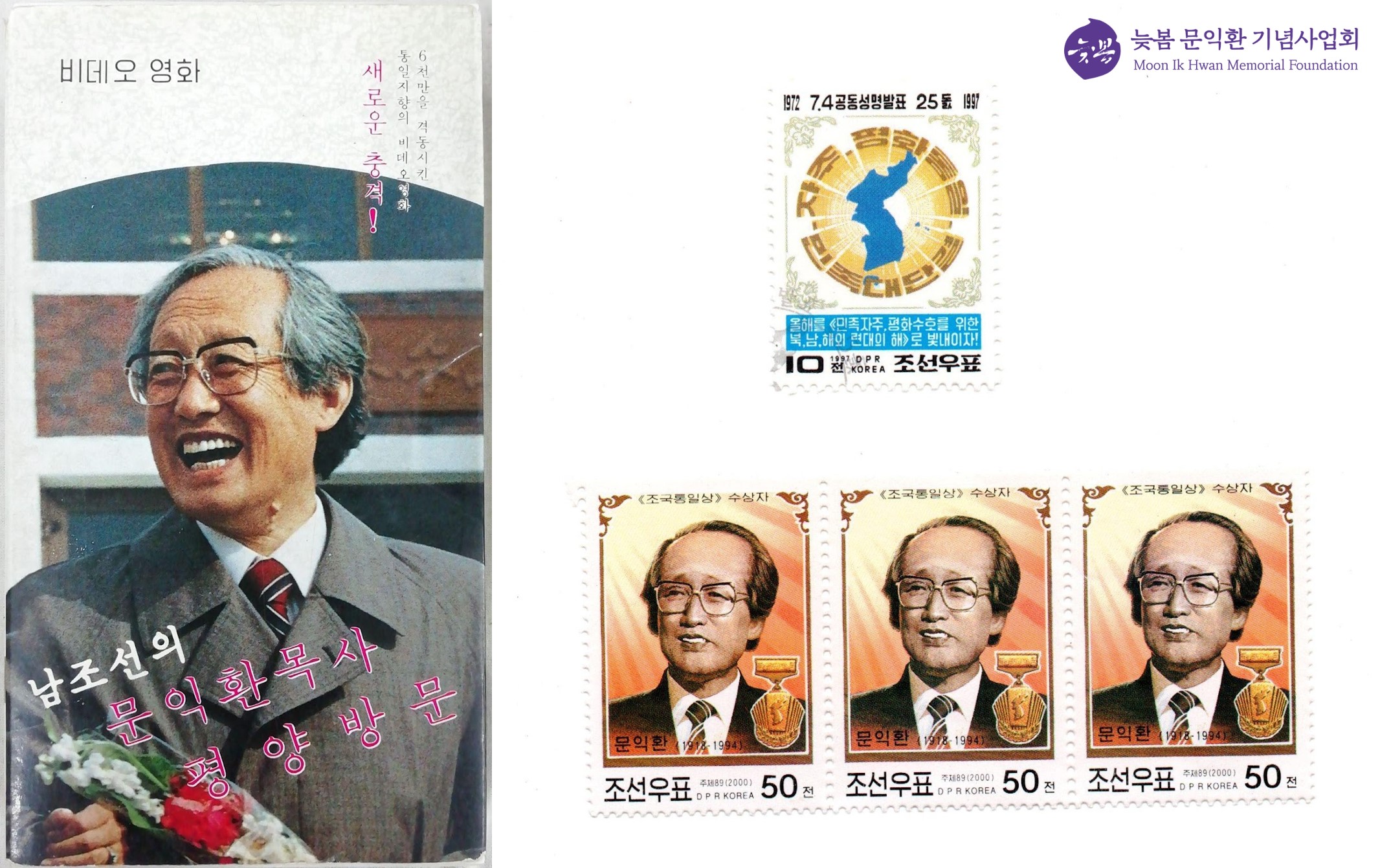

◇ 열흘간의 북한 일정을 담은 비디오 테이프(좌)와 조국통일상 수상 문익환 기념 우표(우) ⓒ늦봄문익환기념사업회

특별전시는 끝났지만 늦봄문익환아카이브에서 지난 전시 기록들을 확인할 수 있다(메인 화면에서 주제로 보기 > 방북 30주년 “통일은 다 됐어” 🔗보기). 노무현사료관 웹사이트에서는 방북 후 안양교도소에 수감된 문익한 목사와 당시 통일민주당 노무현 의원의 접견 육성 음원을 녹취록과 함께 확인할 수 있다(노무현 > 말과 글 > 육성 🔊듣기).

박용길장로가 쓴 4.2공동선언문 병풍

▲통일의 집에서 직접 볼 수 있는 기록통일의 집 박물관에 방문하면 다양한 통일 관련 기록을 직접 볼 수 있다. 통일의 집에 들어서면 마루방 벽면에 박용길 장로가 붓글씨로 쓴 4.2 공동성명 병풍이 바로 보인다. 또 중앙 탁자 위에는 1989년 북한에 동행한 유원호 선생 부인 안순심 여사가 기증한 방북 관련 신문 스크랩(복제)과 방북 사진 앨범이 비치되어 있어 누구나 자유롭게 열어볼 수 있다.

◇ 통일의 집 마루방에 있는 4.2 공동성명 붓글씨 병풍과 탁자 위의 방북 스크랩북 및 사진 앨범

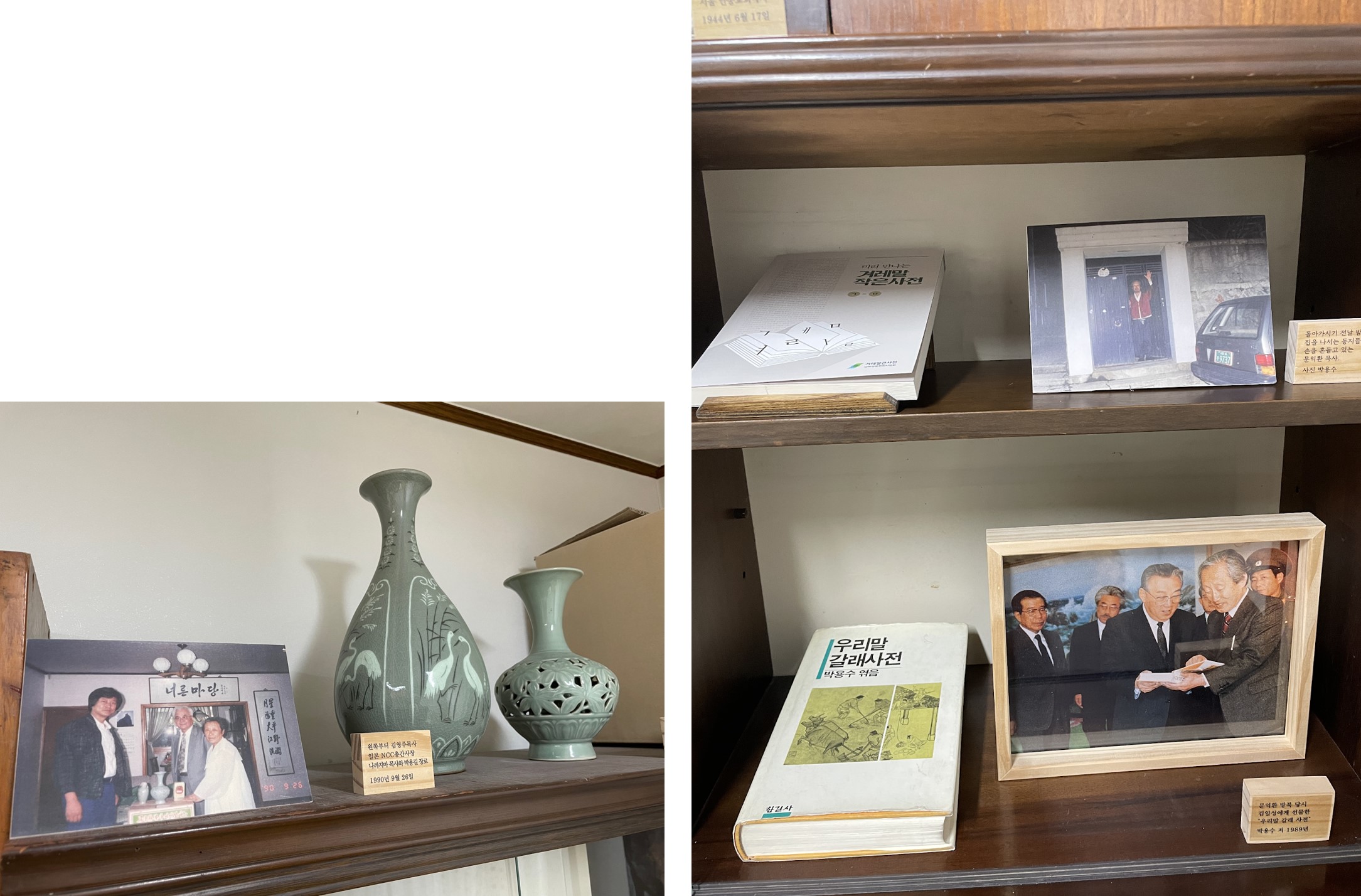

안방에는 북에서 선물한 진달래 문양 투각기법 도자기와 박용수 선생이 쓴 『우리말 갈래사전』이 있다. 문 목사는 김 주석에게 이 책을 선물하면서 남북이 공동으로 사전을 편찬할 것을 제안했는데, 2005년에 착수한 『겨레말큰사전』 편찬 사업은 지금도 진행 중이며 2022년 10월, 『미리 만나는 겨레말작은사전(ㄱ-ㅁ)』이 출간되었다.

아들방에도 통일을 염원하는 붓글씨와 활동 사진들이 걸려있는데 통일의 집 곳곳에서 만날 수 있는 여러 사료를 직접 방문하여 확인해보기 바란다.

◇북에서 선물한 진달래 문양 투각기법 도자기와 『우리말갈래사전』.

사료와 함께 맥락(배경 정보)을 알 수 있는 사진도 함께 전시하고 있다.

1989년 방북 이후 재판기록 등 자료 급증

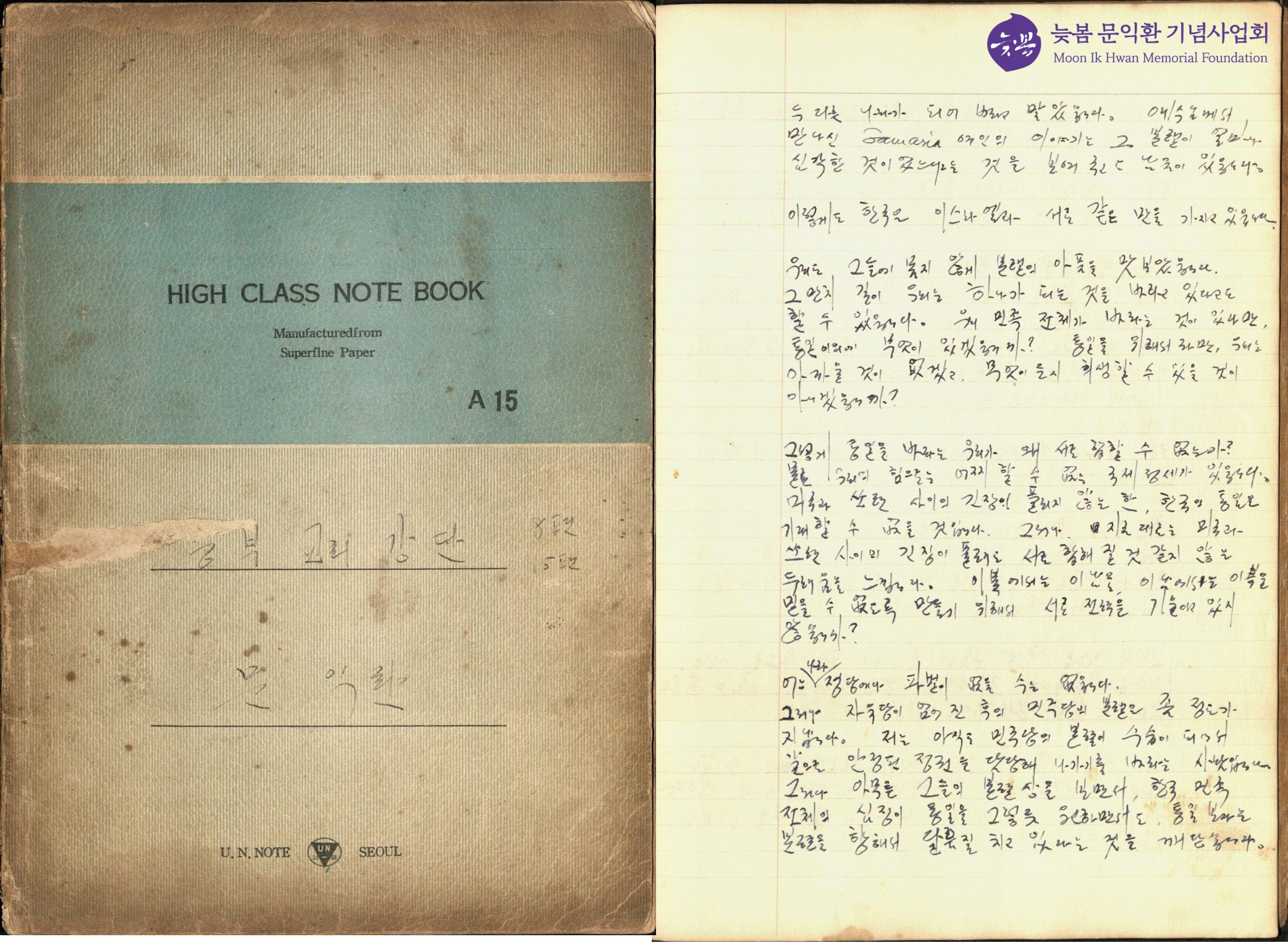

▲수장고에 보존 중인 기록문익환 목사의 통일 염원은 해방 후부터 시작되었다. 80~90년대의 편지글이나 붓글씨에서 연도를 표기할 때는 ‘통일염원 00년’이라고 표현했다. 1995년은 통일염원 50년, 즉 분단 50년이었는데 1989년 평양에서 김일성 주석을 만나서 한 첫 마디가 “분단 50년은 넘기지 맙시다”였다고 한다. 문 목사의 어머니 김신묵 권사가 1895년생인데 백 살 되기 전에 기어코 통일을 이룩해야 되겠다는 마음이었다. 그의 오랜 염원을 대변하듯 그가 한창 목사로 활동하던 1960년대의 설교 원고 노트에서 통일에 관한 내용을 심심찮게 찾을 수 있다.

“이렇게도 한국은 이스라엘과 서로 같은 면을 가지고 있습니다. 우리도 그들 못지않게 분열의 아픔을 맛보았습니다. 그만큼 깊이 우리는 하나가 되는 것을 바라고 있다고도 할 수 있습니다. 우리 민족 전체가 바라는 것이 있다면 통일 이외에 무엇이 있겠습니까? 통일을 위해서라면, 우리는 아까울 것이 없겠고 무엇이든지 희생할 수 있을 것이 아니겠습니까?”

(중부교회 설교 「6.25 의 아픔」, 1960)

(중부교회 설교 「6.25 의 아픔」, 1960)

◇ 1960년대 초의 ‘중부교회(한빛교회 전신) 강단’ 설교 노트 표지(좌)와 설교 「6.25 의 아픔」 원고

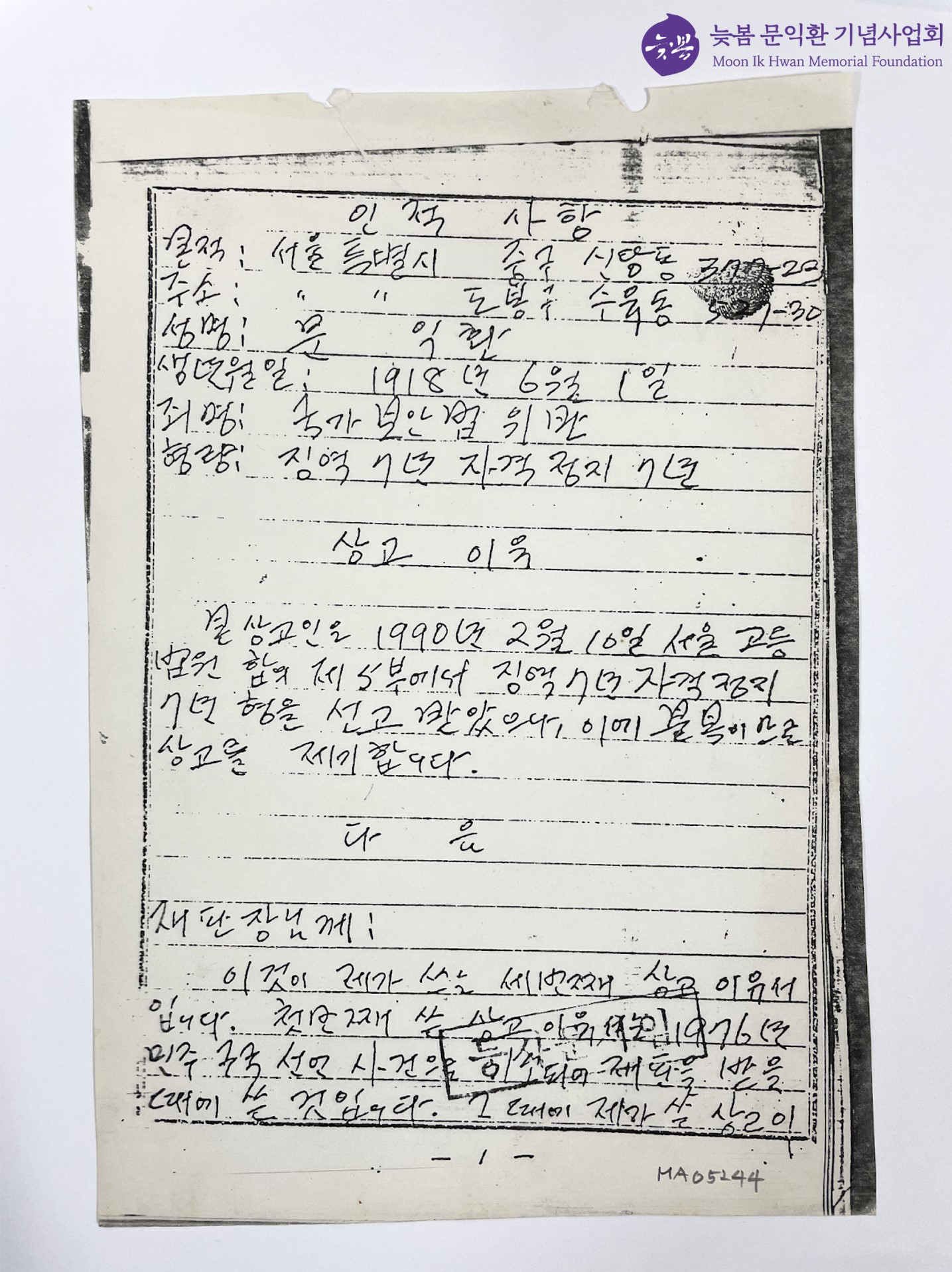

1989년 방북 사건 이후에는 사료의 양이 급증했는데 주로 북측에서 받은 선물, 재판기록, 응원 편지, 강연기록 등이다. 상고 이유서는 국가보안법 위반으로 징역 7년 자격정지 7년 형을 선고(1990. 2. 10)받은 것에 불복하여 쓴 것인데 ‘이것이 제가 쓰는 세 번째 상고 이유서…’로 시작하여 ‘나는 정말 통일을 원하는가?’로 끝나는 장장 320쪽(보충 답변서 포함)에 달하는 긴 글이다.

◇ 방북 사건으로 수감 중에 안양교도소에서 쓴 「상고 이유서」(1990. 4. 13)

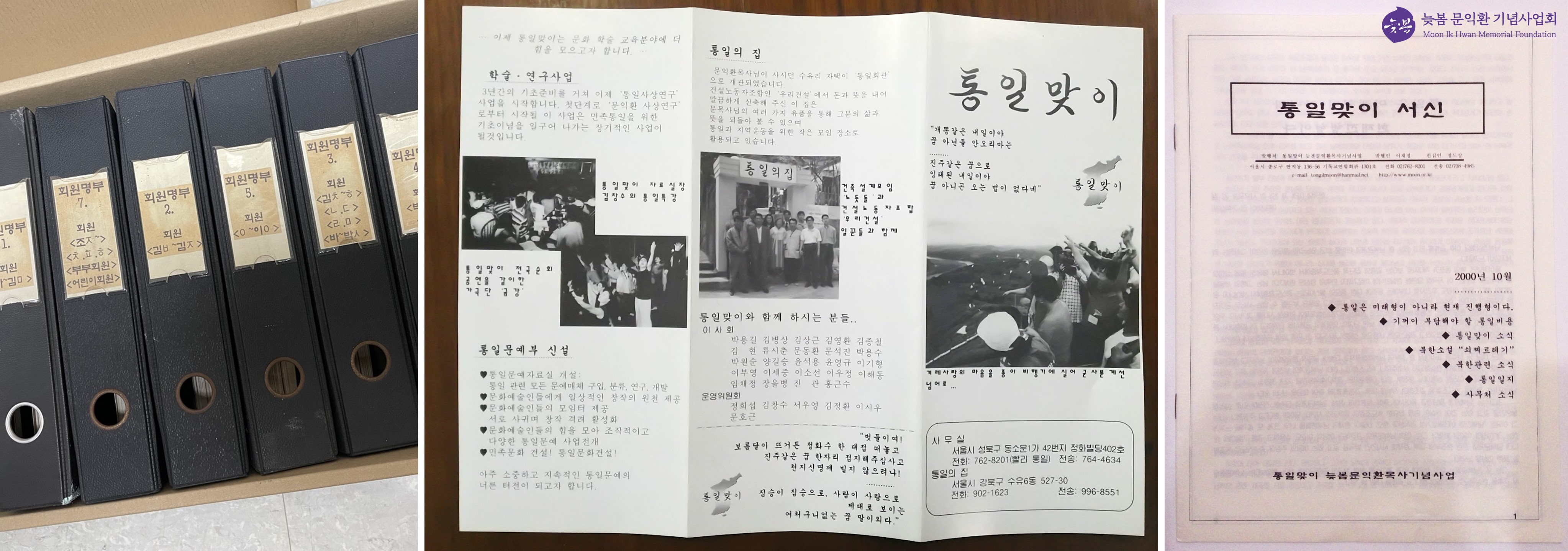

문익환 목사는 일반인이 주도하는 통일운동체가 필요하다고 강조하며 1993년 4월 ‘통일맞이칠천만겨레모임’(현재 통일맞이) 운동을 시작했다. 그러나 이듬해 예기치 못하게 세상을 뜨고 아내 박용길 장로가 이사장직을 맡으며 통일맞이를 꾸려나갔다. 통일맞이 창립 및 활동 기록은 단체에서 보관하다가 늦봄문익환기념사업회로 이관되어 왔고, 1990년대 사료 일부는 민주화운동기념사업회 사료관에 보존 중이다. 박용길 장로의 통일운동 관련 기록은 방북과 수감 기록, 2000년 6.15남북공동선언 전후의 다양한 행사 기록, 2005년 수상한 국민훈장 모란장 박물 등이 있다.

◇ 회원명부, 리플렛, 회보 등 ‘통일맞이칠천만겨레모임’ 활동 기록

남북관계의 냉각이 지속되는 요즘, 통일과 평화의 메시지를 담은 기록은 도통 빛을 발하지 못하는 것처럼 보인다. 그런데 문득, 몇 해 전 높은 산 등반을 도중에 포기하고 침울해하는 나에게 안내인이 해준 말이 떠올랐다. “아쉬워하지마. 산은 언제나 저기에 있어.” 그렇다, 비가 오나 눈이 오나 시간을 견디며 서있는 산처럼 기록은 여전히 그곳에 존재한다. 자신이 주목받든 외면당하든 관계없이, 때를 기다리며 의연하게, 그렇게 있다.

<글: 박에바>

<글: 박에바>보는 것보다는 듣는 것을, 쓰는 것 보다는 읽는 것을 좋아합니다. 수동적 내향인, ISTP.

[참고문헌]

(사)통일의집(2019). 『통일은 다 됐어』 전시 소책자

월간 문익환_12월 <통일꾼 늦봄>